平城京跡の発掘調査 奈良時代の寺院の一部とみられる遺構が出土

2025.07.24 19:05

- 県立橿原考古学研究所は平城京跡の発掘調査で、奈良時代の寺院と見られる中心的な施設の一部が見つかったと発表しました。

- 遺構が見つかったのは奈良市杏町で、平城宮の大極殿から南におよそ3キロの場所です。

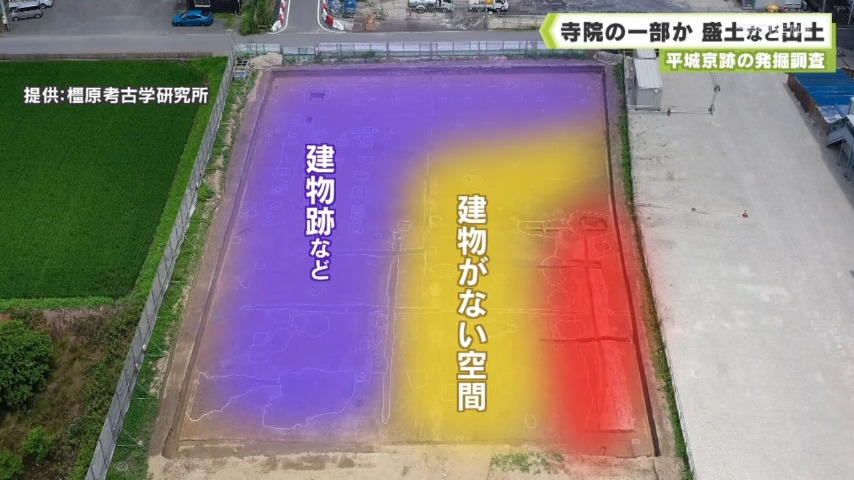

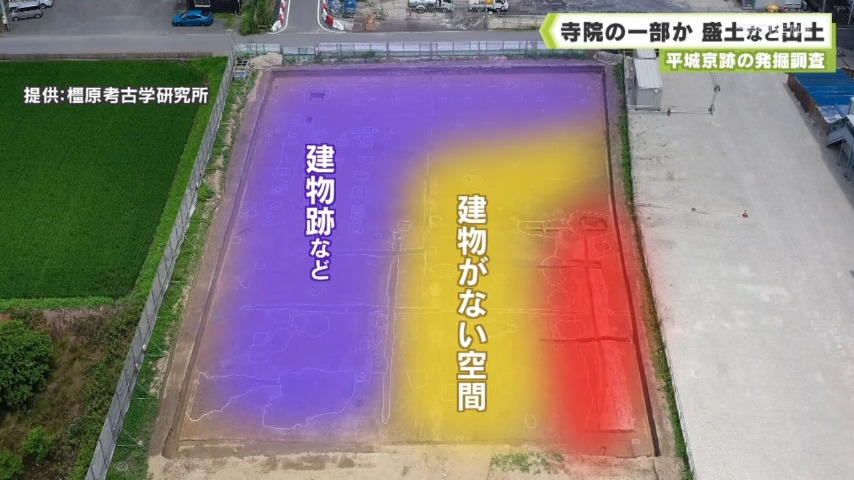

- 発掘調査の結果、異なる質の土を交互に重ねた盛土の跡などが確認されました。盛土の上面には南北およそ15メートル、東西およそ40センチにわたり瓦を敷き詰めた遺構が見つかり、それと並ぶように柱の列の跡が確認されました。

- また、盛土は自然の地形もあわせて土の壇のような高まりとなっていて、周囲は建物がない空間、さらにその西側に建物などがあったことが分かりました。

- これまでの周辺の調査では「寺」や「仏」と、墨で書かれた奈良時代の土器が見つかっていることなどから、今回見つかった遺構は、基壇の外装などの主要な伽藍の一部とみられるということです。

- 橿原考古学研究所 主任技師 岩﨑郁実さん

- 「これまで平城京の南の方、こういった地域の様相というのは、宅地があるというのは分かっていましたけれども、宅地とは異なる様相というのも、新たに明らかになってきましたので、平城京の土地利用の新たな一面というものが、今後明らかになっていくものと思われます」

- なお現地説明会は、7月27日午前10時から開かれます。